他们都去哪儿了?——从第一届政治学本科生的职业发展看北大早期本科教育的培养

北大本科教育诞生一百多年来,其培养模式在专业性和通识性关系的探索中经历了 “宽窄”“粗细”“广专”的调整,以不断适应现代化对人才需要。现在教育部关于高等院校本科教育人才培养模式的“厚基础、宽口径”的原则性指导意见,已经基本成为共识。宽口径的本科培养是指打破教育专业划分过细、进行跨学科培养的一种本科教育方式,我校现在已经形成了一套比较完备的宽口径复合型人才的本科培养模式。

清末京师大学堂初设本科(分科大学)时,只有七科13门。各科培养有区别,但也有共性。本文仅以政治学第一届本科毕业生(1909-1913,法政科学制为4年)的学生来源、去向和职业发展为观察对象,分析我校早期本科培养的一些特点。

一、京师大学堂第一届本科生的五类生源

京师大学堂开办本科(即分科大学)时,规定了报考的资格(参看1918年出版的《我校廿周年纪念册》对分科大学生源分类的描述),大概有以下这几种类型:

第1类是京师大学堂预科毕业生。预科学生为分科大学的生源准备是在开办预科时就已经明确的,预科毕业生无需再进行另外考试便可以直接升入分科大学。也正因为曾有这个规定,1913年中华民国教育部重新规定预科毕业生也一律需要经过入学考试才可升入大学时,还引起了1913年我校预科学生持续的“学潮”。

第2类是各地高等学堂(相当于预科)的毕业学生。1898年开办京师大学堂时并没有新式学堂毕业生作为大学生源,只能以开办仕学院和速成科作为应急和过渡,但同时它也以全国最高教育管理机构的身份“严饬各省督抚学政迅速将中小学堂开办,务使一年之内,每省每府每州县皆有学堂”(1898年《总理衙门奏拟京师大学堂章程》,《我校史料》第一卷,我校出版社,1993年版第82页),后来又令有条件的地方设立高等学堂,以期若干年后高等学堂毕业生能够成为大学堂的生源。1908年,京师大学堂在第一届预科即将毕业、筹划分科大学开办时,发现各地高等学堂由于办学时间不一,很多省份的高等学堂此时并未有毕业生,而仅凭京师大学堂一百三十多名预科毕业生难以支撑分科大学的8科(原设计为8科,实际开学时为7科)。于是,学部和京师大学堂做出了分科大学招生对象的调整,首先扩大的对象就是这时已经相对独立的优级师范科(原为京师大学堂师范馆)和译学馆的毕业生:“现在预备科不敷分布,优级师范及译学馆毕业学生,愿入者自应分别考选”(《学部奏筹办分科大学情形折,宣统元年十一月二十九日》)。这就有了下一类生源。

第3类是师范科和译学馆的毕业生。根据《国立我校廿周年纪念册.沿革一览》的总结,师范科和译学馆的毕业生可分别报考分科大学的法政科、文科、农科和商科(格致科和工科不接受师范和译学馆毕业生报考)。从第一届政治学本科生源看,来自师范科和译学馆的考生最多,可见这一政策调整,有效地解决了分科大学的生源不足。

第4类是各地有过科举功名和有经学根底的人。因分科大学开办计划中是包括经科大学的,在生源不足的情况下,京师大学堂决定各地可以保送举人或优拔贡生进入经科大学(《学部奏筹办分科大学情形折》宣统元年十一月二十九日;《国立我校廿周年纪念册.沿革一览》第14页)。

第5类情况有些特殊,在招生标准中并未明确规定。1907-1908年时,有一批在国外速成科留学的学生归国。众所周知,1905年科举制的废除是一件重大的制度改变,这对京师大学堂产生直接的影响就是进士馆的停办。但进士馆内的甲辰科进士是刚入馆学习的,如果进士馆停办的话他们的处境和前途将很尴尬。在这种情况下,清朝学部变通了进士馆原来的办学章程,将部分进士学员直接资送日本游学。比如甲辰科进士的内班(住读)学员在光绪三十二年八月(1906年9月)被送入日本法政大学辅修科学习,外班(走读)学员被送入日本法政大学第五班速成科学习。他们已经有过进士身份,在1907-1908年陆续回国时,清学部为游学归来的这些人组织了专门的资格再认定考试,对通过者给予了身份奖励和对应的职位。而那些没有参加、通过考试的,或者非进士馆选派的速成班留学生,其中有的人就在回国后选择了进预科补习然后考分科大学的道路,京师大学馆应该是接受了的。

二、第一届政治学本科生的生源分析和职业考察

京师大学堂分科大学第一届入学387名学生,1913年毕业典礼前夕公布的毕业生是233名,毕业率60%左右。第一届法政科政治学门,入学16名,毕业12名,毕业率为75%。12名毕业生中,甲等(80分以上)5名,乙等(70分以上)3名,丙等( 60分以上)4名。这12名毕业生的生源类型和毕业年龄材料齐全,但生平履历不好搜集。他们都出生在晚清,1913年毕业时民国刚刚初建,距离现在已经一百多年。除非他们后来比较出名,或者家乡有完整的地方志记载,很多人的职业生涯材料其实并没有记录,有一些人的去世日期都无从寻找。本文对12名毕业生的分析,主要基于《我校分科同学录(1912)》、《我校史料》(第一卷、第二卷)、《我校纪事》;所涉地方的政协文史资料、地方志以及多种旧报刊、回忆录;还有对其后代和相关单位的访问。

属于第1类生源即京师大学堂预科升入分科大学的有1人:

钱天任(1888—1917),字云鹏,浙江钱塘人。1909年京师大学堂预科毕业升入京师大学堂分科大学法政科政治学门。因成绩优秀,1913年毕业后即获公费资助(清末民初公费留学的资金来源提供主要是交通部、海军部、稽勋局、庚子赔款和各省的“官费”)留学英国,入学爱丁堡大学。当时有一个以留英学生为主体创办的《太平洋》杂志社很有名,原经上海泰东图书局发行,后迁到我校宿舍东吉祥胡同。刊物的第一任主编是李剑农(也是1913年公派英国),以后的历任主编有杨端六、周鲠生等,社员有吴稚晖、刘半农、王世杰、李四光等。李大钊、胡适、汪精卫、高一涵、杨树达等都在《太平洋》上发表过文章。可以说,这是一个比较有影响、学术地位比较高的刊物。刚毕业不久的钱天任即成为《太平洋》杂志社的社员之一,在该刊发表过《德意志东方问题》等文章。如果不是他在留英期间溺水英年早逝,他应该会成为一个有影响的学术人物,但1917年,在他29岁时,不幸在英国溺水身亡,英年早逝。

属于第2类生源即由各地高等学堂考入的有5人:

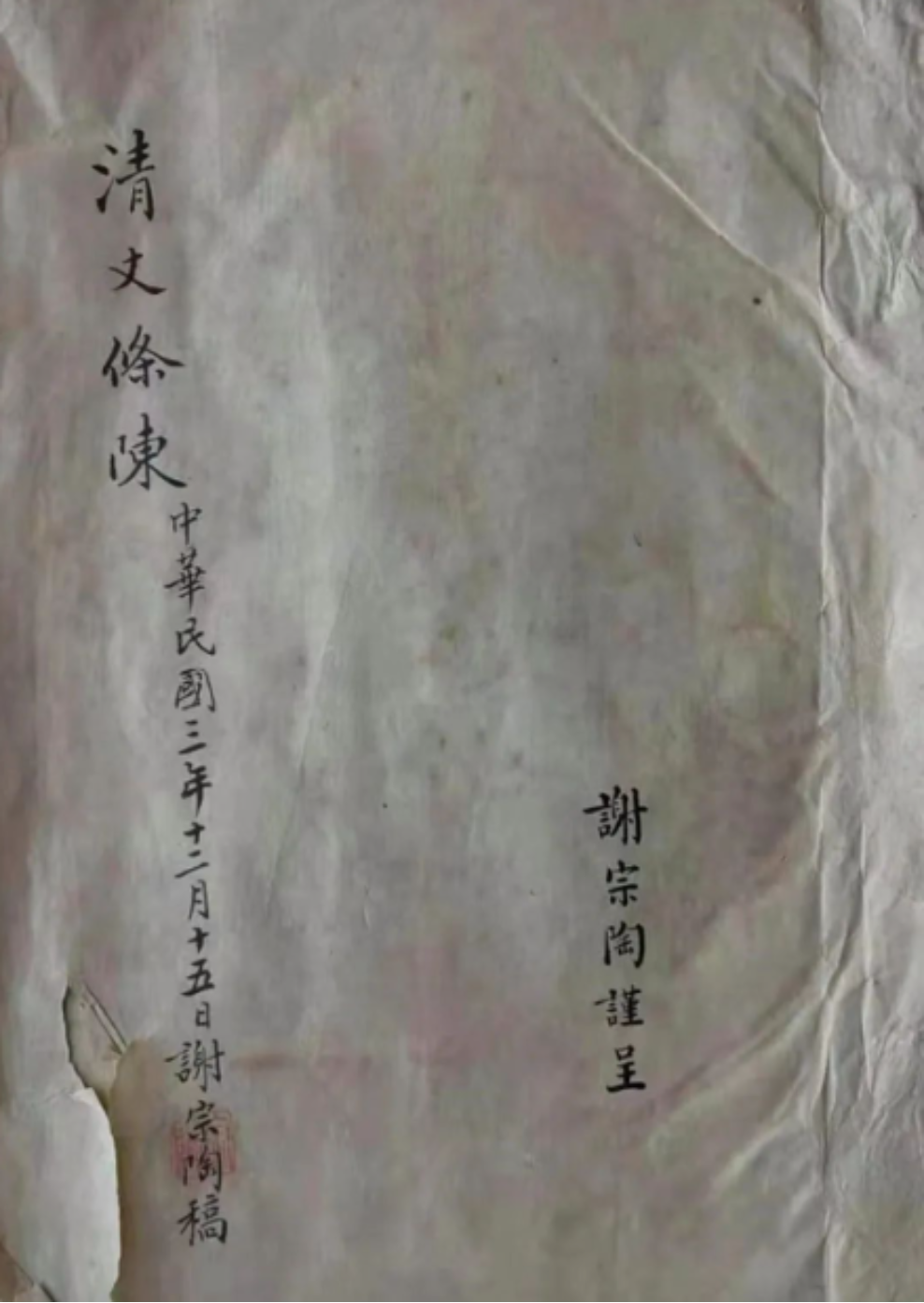

谢宗陶(1886-1977),字菊农,祖籍江苏武进,后迁到河南安阳。1909年由直隶高等学堂毕业后考入法政科政治学门 。毕业第二年即1914年撰写了《清丈条陈》即清代丈量土地和政策的规定和案例,呈给北京政府,这对于民国初年经济制度和政策的建立有重要帮助。1917年我校成立各科研究所时,他曾在法科研究所下的经济门任研究员。因他家与徐世昌有世交,在1918年徐世昌成为民国大总统后改任总统府主事、秘书,考核处主任,清查地亩局局长等。曾协助徐世昌开办北平四存中学。南京国民政府时期任过河北省银行行长,担任过河北省主席于学忠、商震的秘书。在陕西、河南两省也做过省政府秘书(参看其撰写的《徐世昌出任总统之前前后后》《第二次直奉战争随军见闻》等文)。新中国成立后,曾在华北大学政治学院学习,后任天津圣功女子中学语文教员,天津津沽大学、河北大学副教授,天津政协文史资料委员会委员,从事教学和学术研究工作,曾在1956年第12期的《历史教学》上发表《关于汉代的践更、卒更和过更》等文。长期订阅刊物《学习译丛》(1951年创刊,以介绍苏联东欧国家为主),关心时事和国际社会主义运动。1977年去世,终年91岁。

北大政治学第一届本科生谢宗陶于1914年撰写的《清丈条陈》

刘秉鉴(1881-1947)字镜湖,河北安新漾堤口村人。直隶高等学堂毕业后考入法政科政治学门。1913年毕业时,得到保送出国资格,在《为呈教育部分科学生禀请毕业后筹派出洋事》(王学珍、张万仓编:《北京高等教育文献资料选编1861—1948》,北京:首都师范大学出版社2004年版,第323页)一文中“拟出国学生名单”中有他的名字,但没有查到他出国留学后的任何资料,但有他1914年回到家乡保定育德中学任教的回忆。保定育德中学是一所著名的学校,曾走出了一批近现代革命者。在这里他加入了同盟会,后调任河北省教育厅视学及中教科科长等。还曾任过河北省农田水利委员会秘书。1937年抗日战争全面爆发后保定沦陷,他辞职移居北平(今北京),并与老友育德中学董事长王秉喆约定,即使沿街乞讨,也要保全气节,誓不与日伪为事。抗日战争胜利后,河北省国民党政府教育厅任命刘秉鉴任保定莲池图书馆第四任馆长。莲池图书馆也曾叫直隶图书馆,是长江以北地区最早建立的公共图书馆。他为恢复被日本占领后遭到巨大破坏的图书馆尽心竭力,终于使直隶图书馆重新开放。复馆不久因病去世。终年66岁。

陈恩普(1892-?) 字志豪,江苏吴县人。由江苏高等学堂考入法政科政治学门。1913年毕业后从事司法工作。1917年任山西太原地方审判庭推事(推事是法院审判人员的旧称),1920年署山西高等审判厅推事。1926年辞职,在江苏、上海执业律师,1927年与人合办律师事务所。1928年任上海租界临时法院刑庭推事,兼任上海法科大学教授。1930年任国民革命军总司令部上校军法官,1935年兼任南昌、武汉、重庆行营军法处处长和军事委员会军法官。1936年西安事变后曾参与国民党军事法庭对张学良的审判。1940年任汪伪司法行政部主任秘书。1942年任伪刑事司司长、伪刑务署署长兼伪保护司司长。1943年兼任伪改进检察制度编练法警看守委员会主任委员,升任伪最高检察署检察长。1944年升任伪司法行政部部长,后辞职。1945年,特任为汪伪国民政府政务参赞,并兼伪国立上海商学院院长。抗战胜利后,因汉奸嫌疑被提起公诉。

彭望邺(1887-?)字仰侯,江苏吴县人。1909年江苏高等学校毕业后考入法政科政治学门。1913年毕业后在上海执业律师,后与章士钊一起共同为平章律师事务所的挂牌律师。1929年任南京江宁地方法院院长,1931年任江苏高等法院首席检察官。1932年10月15日陈独秀被国民党政府逮捕,1933年4月江苏高等法院借江宁地方法院刑二庭对陈独秀危害民国罪案进行了三次公开审理。陈独秀在众多律师中聘任彭望邺、章士钊为辩护人。彭望邺的辩护词见诸当时报刊。彭氏是苏州名家望族,但其家谱没有记录他去世的时间。

王廷襄(1883-)字弼臣,直隶沙河(今河北邢台)人。由直隶高等学校考入法政科政治学门,毕业后回家乡河北任教。1923年任直隶宣化县师范讲习所所长。

属于第3类生源即师范科、译学馆毕业生考入的有5人:

张辉曾(1892-1915)字宽熙,云南大理人。译学馆毕业后考入法政科政治学门。张辉曾从小聪明异常,身体羸弱但特别用功。12岁即考入京师大学堂译学馆学习法文(报考时隐瞒了岁数),1909年17岁时译学馆毕业后被授予举人出身,当年被分派学部任七品办事员。他到学部看了看,见过长官,回家后感叹:这地方不能呆,这差事不能干,“岂能弃学问大业而崩走与人前乎”(杨琥《宪政救国之梦:张耀曾先生文存》,第36页。法律出版社2004年版),决定不去上任。他的哥哥张耀曾(就读过京师大学堂师范馆、出任过北洋政府司法总长,1914年曾在我校法科任教),告诉了他京师大学堂要开办分科大学,师范科、译学馆的毕业生可以报考法政科、文科、农科和商科的信息,于是他报考了法政科分科大学政治门。本来他在政治学门的毕业成绩应该是甲等第一名,但因为身体不好经常请病假,所以总评降为甲等第二名。毕业后第二年的1914年,获得公费留学资格。先入伦敦大学,后转爱丁堡大学,与钱天任同校。可惜,因病于1915年7月20日在爱丁堡医院去世,终年23岁。他的职业生涯没有开始就终止了。如果不是英年早逝,以他的志向,应该是从事“学问大业”的。

我校第一届政治学本科毕业生张辉曾,字宽熙(1892-1915)

伦哲同(1886-?)原名伦绰,字绰如。广东东莞望牛墩人。由师范科考入法政科政治学门,1913年毕业时改名为伦哲同。伦氏家族因有一人中举、四人考入京师大学堂而在东莞有“望溪五鱼”的美称。毕业后回家乡东莞,从事教育工作,1915年任东莞县立中学校长。

政治学第一届本科生伦哲同在1915年作为东莞县立中学校长签发的毕业证书

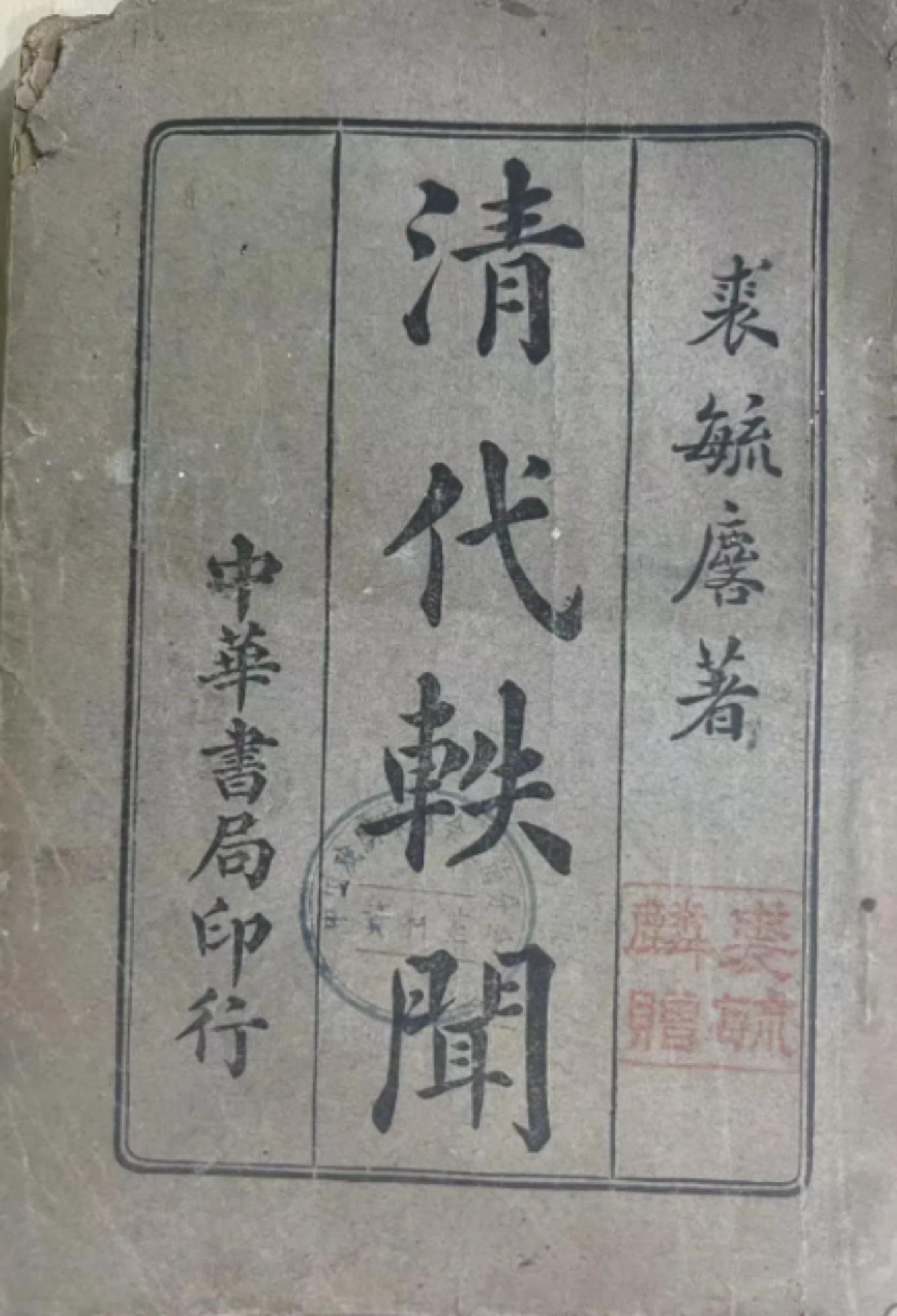

裘毓麟(1876-?)字匡庐,浙江慈谿人。光绪甲辰年(1904)曾以《论准回蒙古逼近俄罗斯今日关系孰重》一文,获科举考试中的贡士资格。科举制废除后入译学馆,毕业获举人出身奖励后曾分发法部,后考入法政科政治学门。1913年毕业后赴美留学习政治经济学,五年后归国改研究国学,有一定学术影响。1923年春,胡适应清华大学学生所请,开列了一份共计185种“最低限度的国学书目”,先后在《清华周报》、《东方杂志》、《读书杂志》、《晨报副刊》上刊登。裘毓麟根据自己对国学研习的心得对此进行了强烈批评,认为所开书目太多太杂,引起当时对国学经典的讨论。所著《思辩广录》《清代轶闻》等书,是研究清代历史和政治的珍贵材料。

北大第一届政治学本科生裘毓麟1915年出版的《清代轶闻》

张承枢(1885-)字幼春,浙江宁波人。1909年译学馆毕业获举人出身奖励后曾分发学部,后考入法政科政治学门。毕业后情况不详。

按招生要求第4类是各地考取过科举功名的人。但这类生源是为分科大学中的经科大学招生特别加的,所以在法政科政治学门中并不体现。政治学第一届学生中的裘毓麟,是唯一获取过科举功名的,不过他后来又考取了京师大学堂译学馆,最终是以译学馆毕业生的资格考进了政治学门。

黄文濬(1876-?)字喆甡,直隶天津人。由优级师范科考入法政科政治学门,毕业后回天津在官立中学堂任教。目前除了他参与编修过的《天津黄氏族谱》外,未发现有其它出版物。

第5类情况则有些复杂。

张振海(1881-?),字镜寰,直隶青苑人。1907年日本法政大学法政速成科第三班毕业(参看【日】《法政大学史资料集第1集——清国留学生法政速成科特集》),回国后没有参加、通过清朝学部组织的游学归国人员考试,1908年进入北洋大学堂预科补习一年后升入京师大学堂法政科分科大学政治学门(见《学部:奏议复直督奏北洋大学堂游客学生补习期满仍请照章给奖折》,《政治官报》宣统二年五月十一日第九百四十五号)。为什么北洋大学堂的预科补习生能够升入京师大学堂分科大学,目前没有看到文献解释。但从北洋大学堂与京师大学堂的密切关系和京师大学堂分科大学生源紧张来推测,他进入京师大学堂分科大学的资格是由国外速成科的留学经历与北洋大学堂预科补习班两个经历叠加而来的。张振海1913年本科毕业后曾回天津任教,1926年3月任天津县知事(1913年天津府改为天津县),在天津市档案馆编辑出版的《北洋军阀天津档案史料选编》中,有《天津县知事张镜寰为奉委到任视事事致津教养院函》的文献可作为证据。之后行踪不详。

三、“宽口径”培养对第一届政治学毕业生的职业影响

从政治学第一届本科生的生源看,招生工作比较严格执行了京师大学堂所规定的分科大学的报考条件。12个毕业生中,预科1人;师范馆(科)、译学馆5人;各地高等学堂5人;国外速成科留学归国加预科补习1人。中途退学和肄业的有4名学生,2名来自预科,2名来自译学馆。

第一届分科大学政治学门的学生普遍岁数偏大。在进入分科大学前,他们都有预科、师范科、译学馆或者各地高等学堂的求学经历,有的还参加过科举获取了功名,有的曾在国外短期留学,再加上分科大学的开学时间又比原计划晚了两年,这些构成了他们岁数偏大的原因。除了“神童”张辉曾12岁入译学馆(五年制), 21岁在政治学门毕业外,其余大多在27-31岁之间毕业。其中黄文濬、裘毓麟二人毕业典礼时已经37岁。

与冶金采矿、土木工程等工科学生大多找到的是专业直接对口的职业不同,文科、法科、商科毕业生的职业发展虽体现了专业性,但更具有多样性和分散性。法科政治学专业的第一届本科毕业生主要是四个职业方向:

第一是从事基础教育,选择教师尤其是中学教师作为职业,如刘秉鉴、伦绰、王廷襄、黄文濬等。教书育人,由受教育者继续办教育,薪火相传,这本是建立学校的意义之一。但在民国初年大学本科毕业生是稀缺人才的背景下,有将近一半毕业生首选回家乡从事基层的教育工作,特别令人起敬,但其中原因也值得分析。

第二是在地方或中央政府从政,比如张振海的第二份职业、谢宗陶的前半生等。毕业后从政,符合从京师大学堂仕学馆到法政科政治学门的专业方向和培养目标。但是由于民国期间,中国政治的发展错综复杂风云变幻和不断的派系斗争,这条路的结果具有不确定性,所以有的人中途改辙。

第三是从事法院、律师、警察厅等与司法有关的工作,比如陈恩普、彭望邺等。这与当时的政治学专业比较偏重法学、民国初年法制新建对律师的需求有很大关系。

第四是从事学术研究。本来比较有学术希望的是钱天任和张辉曾,他们在读本科的时候就表示出很大的学术抱负,成绩也是全班的第一名和第二名,而且都获得公派留学出国继续深造的机会。但他们又都是在留学期间意外英年早逝,只能遗憾地说造化弄人。这12个毕业生中后来成为学者的是谢宗陶和裘毓麟。但他们的学术领域是经济学、历史学,与狭义政治学专业较远。

这种职业发展的多样性和分散性,反映了北大早期本科培养的一个特点即宽口径。以分科大学初期的政治学为例,首先,学科的组合架构包括学科名称就不断调整,法律学与政治学之间没有设立明显界限。政治学门之上的专业门类归属,开始名为“政法科”,后来改为“法政科”。在1904年《奏定大学堂章程》的分科大学设立计划中是“政法科大学”;在1905年《学务大臣奏请奏分科大学折》也是“政法科大学”。在“政法科”架构下的二门专业,一曰政治门,一曰法律;政治学门在前,法律门在后。但到了1908年《学部奏请设分科大学折》和分科大学开学时,就变成了“法政科大学”,“法政科”下之二门的顺序也变为法律门在前,政治门在后。(参看《我校史料第一卷》第197、201页),中华民国1912年《大学令》将法政科统一改称“法科”,虽然法律和政治两个专业并没有重要和次要的地位之分,但在历年的毕业生名单中,法律学的学生名单总是排在在政治学之前。“法” 与“政”的顺序和不同使用是与日本影响有关,还是对法与政的认识有关?目前所掌握的各种史料中,还没有见到有关这一“分科”名称使用和改变的说明和解释。但政治学门的课程设置有大量法学课程和法学训练是明显的。总起来说,政治学门的法学类课程占三分之一,且与法律学门共同上课。这种课程设置对政治学本科毕业后比较顺利和容易地从事律师和司法工作十分有利,有两名成为著名律师和法官,甚至有政治学的学生在回忆录中就认为自己是学法的。第二,学生就业时,有兜底职业选择。分科大学开办初期,“教育学”是必修课程,目的很明确,“大学堂学生,如不能应举为官者,考验后,仿泰西例奖给牌凭,任为教习”,其意就是做不了官,但都有教师资格。民国初建时,国家现代化建设方向、道路和人才使用,都有很大的不确定性,而在中国教育水平落后、教育不普及的条件下,大学本科毕业选择教师确实是一种职业保证和就业兜底。在12名政治学毕业生中,除去2名毕业生未及工作就英年早逝外,有6人的第一职业是中学教育。第三,政治学门的专业课设置中,有不少经济学(商业)类课程,经济类的课在法科内课程共享。后来有一段时间,经济(商科)、法律、政治甚至就被安排在一个学科组里,政治学系、法律学系和经济学系的教授也常互兼。经济学的课程和训练,为政治学毕业生从事经济工作提供了知识基础。第一届政治学门毕业生谢宗陶的儿子谢辰生就误认为,“父亲是最早的北大毕业生,学的经济”,该书还为此专门加了个纠正性的注释:“谢宗陶1913年毕业于我校法科政治学门” (《谢辰生口述》,三联书店,2018年4月版第3页)。

早期的这种“宽口径”的培养和教学,有可能是本科教育初建时经验不多,学科建立不完全、学科意识还不成熟的一种表现,但这也是对于本科培养的一种尝试和认知,这种专业性和通识性相结合的教育和训练,对学生毕业后的多样化就业和对社会适应性的增强是有益的,对以后政治学学科体系和课程体系的建立也是一种重要的经验积累。

[后记]我校第一届本科生毕业于1913年。此时民国初建,国家待兴,本科大学生应是社会稀有资源和稀缺人才。但在考察我校政治学专业第一届本科毕业生从业去向时,发现他们鲜有从事政治学专业者,而是呈现职业多元化、分散化,这引发我思考:是否与当时我校法本科的人才培养是一个宽口径模式有关?

宽口径、跨学科的培养,对学生从业带来什么影响?对于学科的专业性和学科体系的构建又会产生怎样的影响?由此,我开始把政治学专业第一届本科生的职业生涯作为观察研究的一个角度。政治学所在的法科,下设的政治学、法律学,甚至一段时间内还设经济学(商科),三个专业课程共享,专业界限并不严格,这样的宽口径、多学科的培养,使我校第一届政治学本科生的就业呈现出多样化、分散化、学科弱化的特点。

这个观察研究需要用材料说话,即第一届政治学本科生毕业后的去向和终生从业的跟踪调查材料。第一届政治学毕业生虽然只有12位,但集成所有人的职业发展资料,难度较大。从民国初年至今已逾百年,此间时局动荡,资料缺失,如果他们不是成就显赫或闻达于乡里、可见诸地方志,查证、收集是很有难度的。我查阅了很多地方志、回忆录、旧报刊,访问过县级档案馆,一旦听说有他们后代的线索就会去访问,不放过一点蛛丝马迹。这届学生中很多人经历了清朝、中华民国和新中国,其经历坎坷可想而知。我很希望了解这些前辈,尽可能集齐历史记忆的碎片,缀合出一代学子的人生轨迹,在这个过程中也能从一个侧面观察北大早期本科生培养的一些特点。

作者:金安平(英国(正版)365官方网站教授)

阅读次数: